【進行中のプロジェクト】

科研費プロジェクト

「外国人住民における保健情報アクセスの背景およびアクセス向上のためのシステム開発」

本研究は、4つのサブプロジェクにより、外国人住民における保健情報へのアクセスの背景を探り、アクセス向上のための方策を開発して評価することを目的としています。職業上支援的立場にある人、将来の保健医療従事者である看護学生、外国人住民らを対象とし、保健医療情報に関する課題、保健医療従事者と外国人住民双方の知識とスキル、外国人住民の保健医療状況へのアクセス状況と関連要因について、質的分析、社会疫学的分析、介入研究を混合した方法で行ないます。研究を通して、外国人住民の保健情報へのアクセスが向上し、誰もが健康を享受できる共生社会をめざしています。

サブプロジェクト1:保健情報提供する保育者と慢性看護師を対象とした質的調査

サブプロジェクト2:看護学生を対象とした「やさしい日本語」の教育とその前後の知識とスキルの反復測定

サブプロジェクト3:外国人住民らを対象とした公的な多言語保健情報へのアクセスに関する質問票調査

サブプロジェクト4:外国人住民の参加で日本語による保健情報動画オンラインコンテストの開催、およびそれに伴う①効果の評価、②情報受け入れにかかる分析、③投稿動画の日本語分析

最終年度である2025年度は、東海4県の日本語学校に協力をお願いして、サブプロジェクト3と4を行います。

なごや共創まちづくりプロジェクト

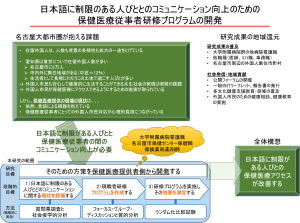

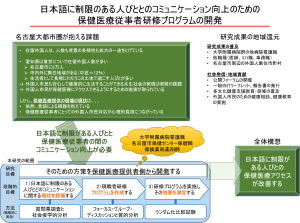

「日本語に制限のある人びととのコミュニケーション向上のための保健医療従事者研修プログラムの開発」

本研究は、日本語に制限のある人びとと保健医療従事者の間のコミュニケーションに着目し、それを向上させるための方策を提供者側から開発することを目的としています。外国人市民らの保健医療アクセスを困難にしている「言葉の壁」が保健医療従事者にとって外国人市民の対応が心理的負担にもつながっているのではないかという先行研究と現場からの示唆にもとづいて計画しました。

看護職者、保健師、薬剤師を対象として、具体的には、段階的に3つの個別目標を設定しました。1)日本語に制限のある人びととのコミュニケーションに関する保健医療従事者の意識、知識、スキルの現状を評価する、2)その評価をもとに研修ニーズを明らかにし、現職者研修プログラムを作成する、3)開発した研修プログラムを実施してその効果を測定する。

現在看護職者を対象とした調査が進行中、保健師を対象とした調査が準備中です。薬剤師を対象とした現状調査(個別目標1)に相当)は別プロジェクトで終了しており、研修ニーズ調査を計画中です。

・保健師調査研究計画書はこちら

・説明・同意文書(完全版)はこちら

学術論文

日本で生活する外国人の保健医療アクセスに関する研究から発表した学術論文は以下のとおりです。いずれもオープンアクセスです。

フォーラム

研究室では、(公財)名古屋国際センターとの共催で、毎年年度末に「愛知県で生活する外国人の保健医療アクセスを考える」フォーラムを開催し、調査協力者へのフィードバック、当事者や支援者、保健医療従事者、他の研究者などとのネットワークにつとめています。

報告書

研究成果は、学術論文以外に社会に向けて発信しています。

JAGH 移民の健康委員会

樋口は2022年12月より、日本国際保健医療学会、移民の健康委員会で活動しています。

公立大学法人名古屋市立大学

公立大学法人名古屋市立大学